JICA(独立行政法人 国際協力機構)は開発途上国の発展を支援するため、実務の経験と知識を持った人達を「JICA海外協力隊」として派遣しています。この人達は海外旅行などでの体験とは違った、海外協力隊ならではの様々な体験をしてきています。赴任国で体験した、生活、文化、人々との触れ合い、苦労、喜び、伝えたいメッセージなどを熱く語っていただきます。

◆主催:NPO法人 シニアボランティア経験を活かす会

◆協力:JICA横浜

◆日時:毎月第3水曜日 15:00~16:45

◆タイトル:シニアの挑戦!! 国際協力の現場を語る

◆会場:JICA横浜(Web会議併用)

◆会費:無料

どなたでも自由に参加でき同時にZoomによるWeb会議も実施しますのでこちらへも参加できます。

会員以外の方でWeb会議への参加希望者は、

1.氏名 2.メールアドレス 3.「体験発表会参加希望」を明記の上、以下へメールをお送りください。

メール宛先:info@jicasvob.com Web会議に参加するための招待メールをお送りします。

| 赴任国/講演者 | タイトルと講演概要 | |

|---|---|---|

民族服着用習慣 民族服着用習慣 | 第233回 6月18日 (水) パナマ (西 小枝) | 「パナマでの普及員活動より」 パナマで村落開発普及員(栄養改善プロジェクトの一員)として過ごし、小国パナマの持つ豊かさと共に、発展に隣り合わせの様々なリスクを感じて環境教育や健康グループの活動を行いました。先進国は良くも悪くも先に進んだ国。異文化に接した時、相手の行動や常識の背景やその経緯に考えを巡らせる大切さ。それらが最も私が学んだことです。情報過多のこのご時世。一番大事なのは“情報を得る”こと?「勉強する」ことのメリットは?といった内容も共に考える機会を持てたら幸いです。 |

| 第234回 7月16日 (水) カンボジア (浅水 伸介) | 「協力隊経験とそれを活かした仕事」 理数科教師としてカンボジアへの派遣が終了したのち、短期で再び同国へ。地方教育局視学課に配属。当時プロジェクトが実施中の探求型授業、授業研究に関する活動を行った。故伊藤明子氏は、隣州視学課に配属されており、同時期に活動を共にし、多くの交流を持ったので、その時の思い出や現在の翻訳・通訳業務についても述べる。 |

| 第235回 8月20日 (水) シリア (鈴木 博見) | 「世界を見ずして、日本を語るなかれ!」 自動車整備の資格を取り、カーディーラーに就職。数年後の1978年に青年海外協力隊員としてシリア内務省に派遣され、自動車修理工場で充実した2年間を送る。 帰国後は、ホンダ技研工業に転職し、1991年に3か月間休職して、国連ボランティアとしてイラクとヨルダンで難民支援に従事。これまでの海外体験から日本人は海外を見なければならないと実感。 |

| 第236回 9月17日 (水) スリランカ (梶 恵一) | 「輝く島から持ち帰ったモノ」 インド洋の真珠’とも称されるスリランカ(輝く島の意)。生活拠点他、フィールドワークで出会った多くの子供たち・・・どこへ行っても共通していたのは、作り物でない輝く笑顔と瞳でした。 この輝きはどこから来るのか? そして日本の子供たちとの違いって?日々の生活と人との関りを通じて確信に変わったものがあります。帰国の途に就く飛行機が動き始めたときに誓ったんです。それを母国日本で伝えてゆくことこそ、与えられた使命であり、自分の青春の証なのだ...と。 |

| 第237回 10月15日 (水) ザンビア (鈴木 核) | 「私の人生を変えたワールドカフェ」 ワールドカフェは、参加者が対話を通じてアイデアを共有し、気づきを得ることを目的とした話し合いのスタイルの一つです。これと出会い、私の人生は大きく変わりました。また、派遣先のザンビアでもこれを用いて成果を上げることができました。後半はみなさんにも体験していただきますが、リアル参加がお勧めです。お楽しみに! |

体験発表会の概要はこちらの開催案内をご覧ください。

ダウンロードもできます。

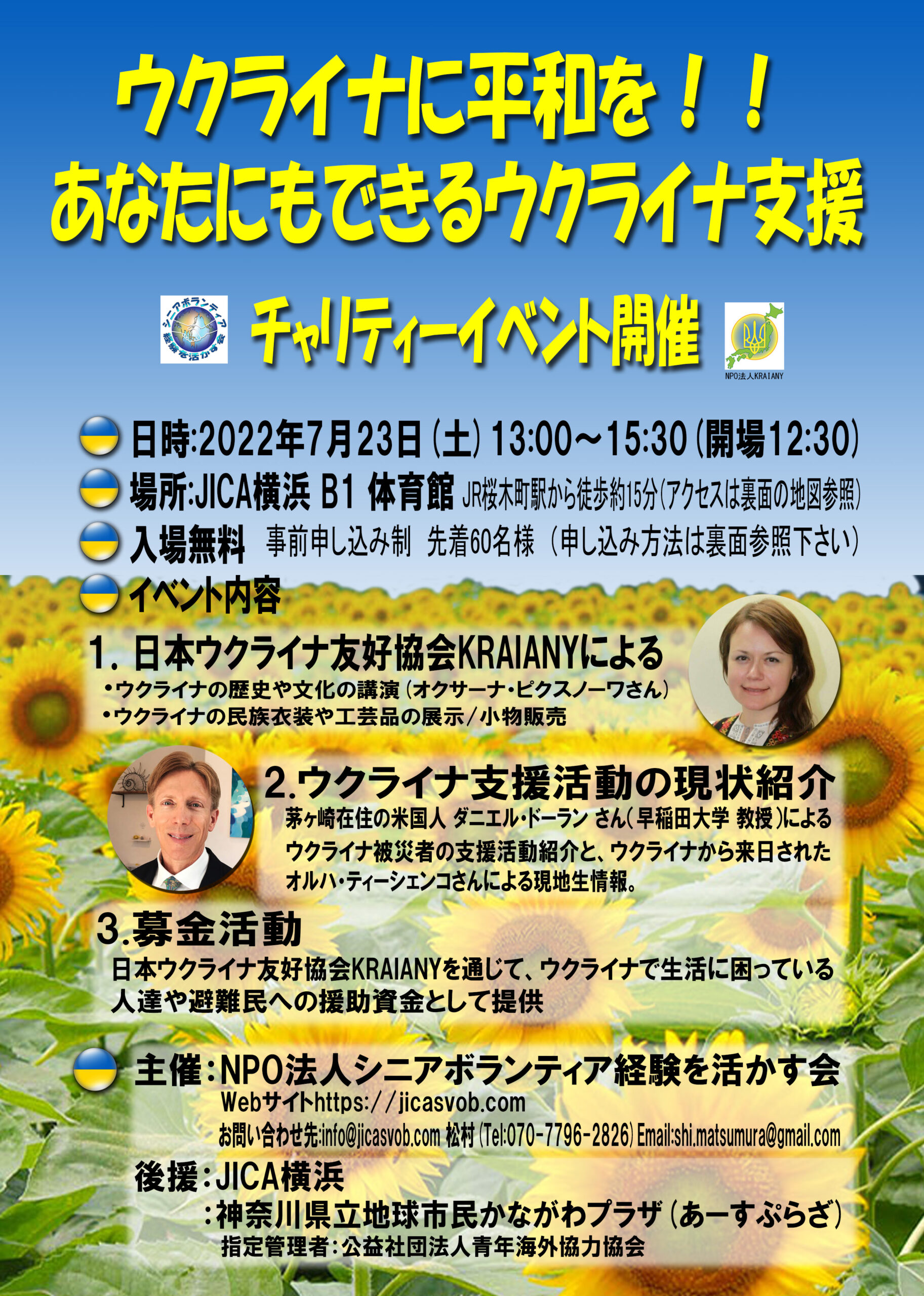

◆皆様のご協力のおかげで素晴らしいイベントになりました

7月23日(土)にJICA横浜の体育館において「ウクライナ支援チャリティーイベント」を開催しました。当日は猛暑にも関わらず定員に近い約60名の皆様に参加していただきました。

第1部では日本ウクライナ友好協会のオクサーナさんによるウクライナの歴史・文化の紹介が行われました。今まであまり知らなかったウクライナの歴史・文化がよく分かるとともに、オクサーナさんの母国への思いが良く伝わる素晴らしい講演に多くの参加者は深い感銘を受けていました。

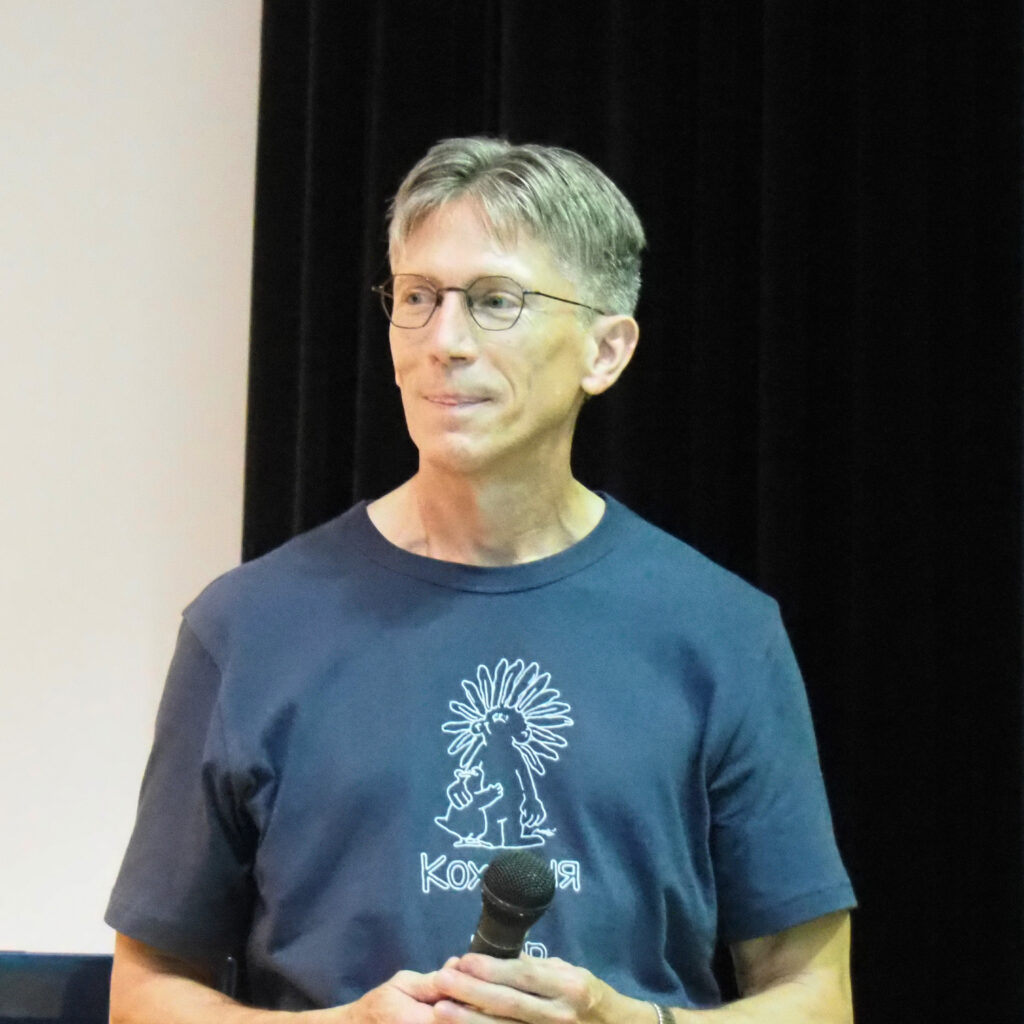

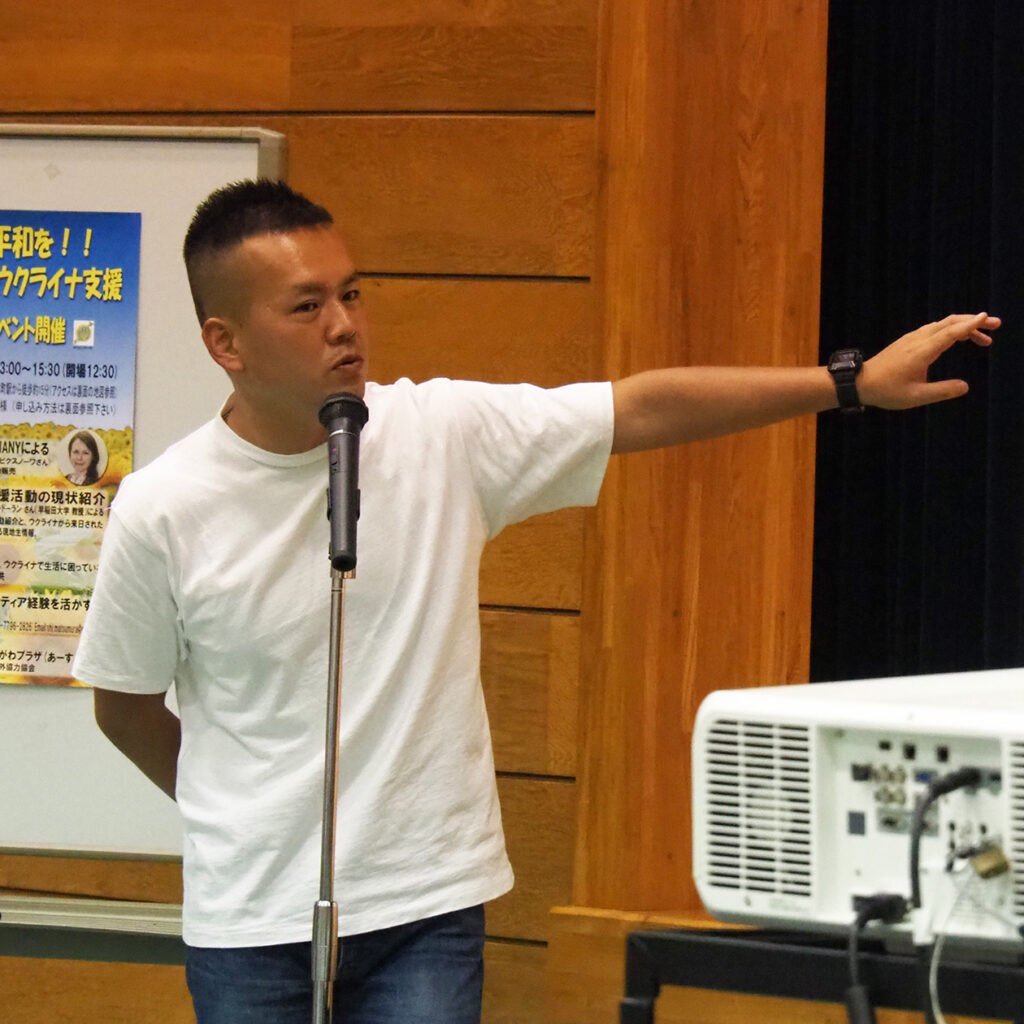

第2部ではウクライナから大変な困難を乗り越えて日本へ避難され、現在は茅ヶ崎在住のオルハさんの避難の状況を伝えていただきました。そして、その避難をマッチングアプリを開発することによりインターネット経由で実行した茅ヶ崎在住の早稲田大学教授ダニエルさんのアイディアと実行力、ウクライナの人々を思う気持ちに感動しました。日本生まれのウクライナの少女ベロニカさんが飛び入りでウクライナの国歌をリコーダーで演奏し、みんなで歌ったことや在日ウクライナ大使館の経済局長のお話しもいただき、チャリティーイベントは成功裡に終了しました。多くの寄付金も集まりましたので、日本ウクライナ友好協会を通じてウクライナの人々の支援に使わせていただきます。

この会場を提供していただいたJICA横浜、ウクライナの子ども達の絵を展示していただいた「あーすぷらざ」、会場での展示を手伝っていただいたかながわJOCVの皆様。そして当日の参加者の皆様。ありがとうございました。

オクサーナ・ピクスノーワさん

オクサーナさんとリコーダー演奏のベロニカさん

オルハ・ティーシェンコさん

ダニエル・ドーランさん

在日ウクライナ大使館 経済局長とオクサーナさん

英語通訳の経澤理事と講演するダニエルさん

ウクライナ語の通訳の真鍋さん

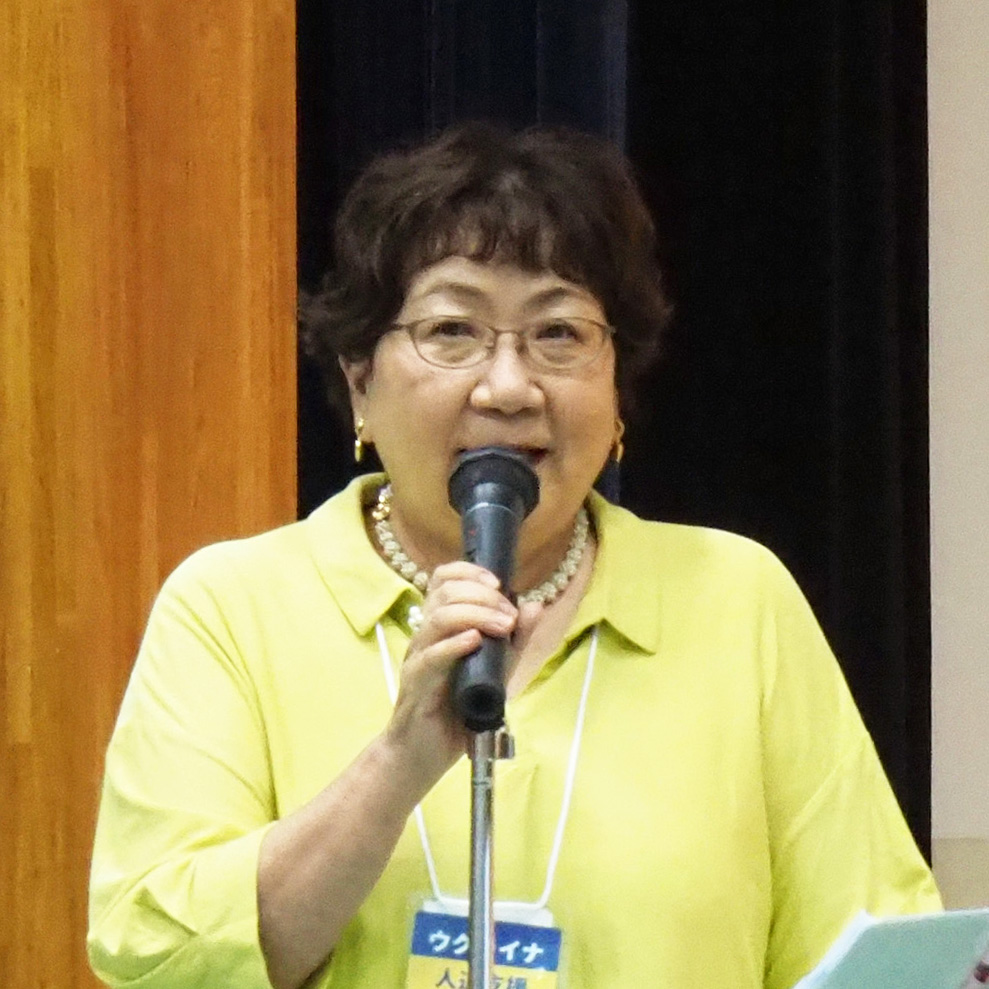

司会の中澤副理事長

ウクライナ支援チャリティーイベントの第1部、第2部の講演動画を以下のYouTubeにアップロードしましたのでご覧ください。

ウクライナ支援チャリティーイベントの詳細はこちらの開催案内をご覧ください。

ダウンロードもできます。

「SDGsよこはまCITY」はICTを活用した、未来志向で、より持続的なアプローチにより横浜・神奈川のSDGs・国際協力・多文化共生を推進させるための新しい時代のプログラムです。

イベントの詳細は主催者のサイトhttp://sdgs-yokohama-city.orgを参照してください。

◆日時:2023年2月18日(土)10:00~12:10

◆テーマ:「シニアの挑戦!! 国際協力の現場を語る(JICA海外協力隊の体験をSDGsの観点から考える)」

◆会費:無料

◆会議方式:リモート会議(Zoom使用)

「SDGsよこはまCITY冬」のイベントでSV会は小山季廣会員と森啓子会員による講演会を開催しました。司会は垣内美恵子会員です。小山会員はトルコの三笠宮記念庭園での樹勢の回復と植樹のための堆肥作りの指導を行いました。トルコは世界屈指の親日国であり、緩やかなイスラム教の国です。イスラム教の犠牲祭の様子や三笠宮記念庭園についての紹介、記念庭園に隣接している考古学研究所による遺跡の発掘などの紹介の後、堆肥作りについてSDGsの観点から発表が行われました。樹木が育たない原因は土地に肥料分がないためであり、堆肥を作る文化の無いトルコでの堆肥作りは困難を極め、失敗を繰り返しました。その後、トルコの現場の人たちと知恵を出し合い、堆肥作りに成功、トルコに無かった発酵技術の移転ができたとのことでした。「SDGs15 陸の豊かさも守ろう」、「SDGs17 パートナーシップで目標を達成しよう」の2項目において持続可能な社会づくりに貢献され現地の人々から感謝されましたと発表を締めくくられました。

次に森啓子会員による「イスラムと女性たち~パキスタン~」についての発表がありました。森会員はパキスタンに生け花の指導で派遣されましたが、当時のパキスタンには花器すらないという状況で、それを作ってもらうための職人探しからスタートしました。苦労をして花器や剣山ができ上がり、カレッジや大学で生け花教室を立ち上げ指導を行いました。終了後にテストを行い、全員合格後、修了証をあげたところすごく喜ばれたとのこと、日本人に会うのは初めてということで涙を流して感動してくれたこと、職業訓練校に配属された隊員の依頼により、生け花教室の立ち上げを手伝うことができ嬉しかったこと、植物公園でのフラワーフェスティバルに参加し、教室の生徒が作品を作り表彰されたことなどを思い出として語られました。ボランティア活動を通して、自分が学ばせていただいた、忘れていた昔懐かしい「心」に触れることができた、女性を大切にしている国だったとの感想を述べられました。

小山会員、森会員ともに、日本とはまるで文化の異なる国で多くの困難を乗り越えてSDGsに繋がる成果を上げそれぞれの国から感謝されたことに対して、聴講者からはもっと市民にこのような素晴らしい活動を紹介していただきたいとの励ましの言葉をいただきました。垣内会員の司会進行はとてもスムーズで温かい雰囲気で進められ、SDGsや国際協力の大切さについての理解を深める良い機会となりました。

「SDGsよこはまCITY冬」のイベントの講演内容を以下のYouTubeにアップロードしましたのでご覧ください。

「SDGsよこはまCITY冬」イベントの講演

「SDGsよこはまCITY冬」の講演会概要はこちらの開催案内をご覧ください。

「SDGsよこはまCITY冬」講演会開催案内